Noch drei Tage, dann mussten wir unseren „Job“ nördlich von Seattle antreten und unser Auto abgeben. Natürlich standen noch Dinge auf unserer Liste, die wir noch nicht zu besichtigen geschafft hatten – und auch nicht mehr schaffen würden. Da die Zeit für die Olympic Peninsula im Nordwesten von Washington leider nicht mehr ausreichte, hatten wir uns eigentlich nur noch zwischen einem Abstecher zur Columbia River Gorge bei Portland und einem Besuch im Mount Rainier Nationalpark Richtung Seattle zu entscheiden. Oder wir würden beides in drei Tagen machen. Letzteres war mir natürlich am liebsten, weil ich mich schlecht entscheiden kann und nichts verpassen will. Beim ersten erwarteten uns spektakuläre Wasserfälle, der mächtige Columbia River und regenwaldähnliches Waldgebiet. Beim Zweiten ein schneebedeckter Vulkan mit einer weiten Wanderfläche und schönen Bergpanoramen. Beide fühlten wir uns mehr zu den Bergen und dem Wandern hingezogen. Nachdem es eigentlich schon beschlossen war, dass wir den Vormittag noch ein letztes Mal am Cannon Beach verbringen würde und dann gegen Mittag Richtung Mount Rainier aufbrechen wollten, bereitete mir der plötzliche Umschwung der Wettervorhersage Kopfzerbrechen und ließ mich wieder mal mit unserer bereits getroffenen Entscheidung hadern. Hätte ich doch bloß nicht noch einmal vor Abfahrt das Wetter nachgeschaut und mich einfach an unseren Plan gehalten, dann wäre alles gut verlaufen. Nun verbrachte ich über eine Stunde damit verschiedene Wetterseiten zu checken um mehr Genauigkeit und Sicherheit über die Wetterlage im Mount Rainier zu erhalten, denn dort sah es in den nächsten Tagen nicht so rosig aus. Bei Regen, Nebel und Kälte wollten wir natürlich nicht so gerne wandern. Also schwenkte ich nach langem Überlegen sowie einigem Hin und Her, nochmal um und wir machten uns doch nach Portland zur Columbia River Gorge und den Wasserfällen auf. Denn dort sollte das Wetter in den kommenden Tagen sonnig und warm sein.

Die erste Entscheidung ist oft die Beste

Nachdem wir trotz diesigem Wetter den Vormittag nochmal am Strand verbrachten, dort unser Frühstück zu uns nahmen und ein paar Runden Frisbee spielten, machten wir uns auf den Weg Richtung Inland. Es dauerte circa zwei Stunden bis wir in Portland ankamen. Es war wie angekündigt sonnig und heiß. Nach einem Großeinkauf bei Walmart und einer weiteren Stunde Fahrt kamen wir endlich bei den Wasserfällen in der Gorge an. Es war bereits 18 Uhr, aber rappelvoll und an den Aussichtspunkten und Parkplätzen bei den bekanntesten Wasserfällen Multnomah und Wahkeena von Menschen überlaufen. Eigentlich hätten wir uns das denken können, denn es war ein Samstag, mit schönstem Wetter an einem langen Wochenende – und zu dem auch noch an dem des amerikanischen Unabhängigkeitstags. Hinzukam, dass die Wasserfälle im Vergleich zu dem, was wir bereits schon kannten und gesehen hatten, nicht besonders eindrucksvoll oder schön waren. Auch die Wanderwege drum herum waren in Anbetracht der Uhrzeit alle zu lang um sie noch zu laufen. Also reihten wir uns in die Masse der Menschen vor dem Wasserfall ein, schossen ein obligatorisches Foto und traten dann schnell den Rückweg an. Es war so enttäuschend. Uns gefiel es hier überhaupt nicht. Und wir hatten extra den Weg hierher gemacht. Was für eine Fehlentscheidung! Und ich hasse Fehlentscheidungen. Meine Laune war am Tiefpunkt. Zudem war es schon nach 19 Uhr und wir hatten noch keinen Schlafplatz für die Nacht. Beim Anblick der vielen Leute waren wir auch nicht mehr allzu großer Hoffnung noch einen freien Platz an einem der günstigen Campground in der Nähe zu bekommen. Zumal wir dafür auch noch fast eine halbe Stunde Weg dorthin zu fahren hatten. Und unsere Laune verschlechterte sich noch, als wir nach der halben Stunde Fahrt feststellen mussten, dass alle Plätze die wir uns rausgesucht hatten tatsächlich belegt waren. Auch andere umliegende Plätze waren bereits besetzt. Zum Glück erhielten wir von einer Campaufseherin dann noch den Tipp für einen Angler- und Bootsplatz am Fluss, keine fünf Minuten weiter. Dieser Tipp bewahrte uns davor, dass wir eine weitere Nacht illegal am Straßenrand verbringen mussten. Zwar war es nicht besonders gemütlich, die Bäder alt und nicht sehr gepflegt und die Gebühr für den Zustand auch unangemessen teuer, aber um 21.30 Uhr waren wir froh überhaupt noch was gefunden zu haben – unsere Laune war eh schon im Eimer. Den Abend verbrachten wir beide grummelnd und schweigend mit ein paar Flaschen Corona am Feuer und gingen frühzeitig Schlafen, um den Tag so schnell wie möglich von uns abzuschütteln. Denn eins war klar, morgen nach dem Frühstück würden wir auf schnellstem Weg zum Mount Rainier aufbrechen, egal welches Wetter uns dort erwarten würde.

Verschneite Gipfel, nasse Popos und quiekende Murmeltiere

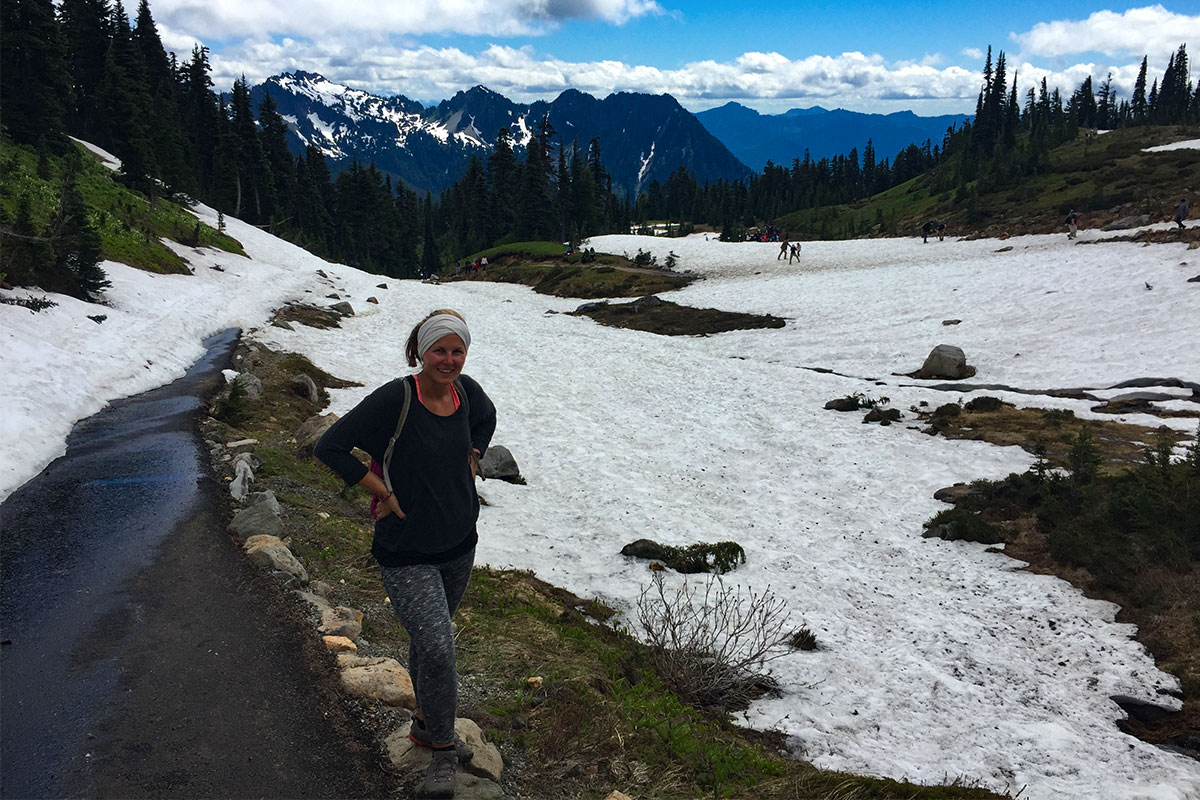

Nach weiteren zweieinhalb Stunden Fahrt, kamen wir am frühen Nachmittag an der Paradise Region auf 1.647m Höhe am Mount Rainier an. Und auch wenn der Himmel teilweise wolkenbedeckt war, schien die Sonne doch größtenteils hindurch und ließ die Gegend erstrahlen. Schon bei der Einfahrt in das bewaldete Grün des Parks und die ersten Bergpanoramen, die wir erblickten, erhellte sich unsere Laune und wir fühlten uns endlich am richtigen Platz. Die Vorfreude war groß und die Wanderlust spornte uns dazu an, noch den beliebten Skyline Loop Trail über den auf 2.074m Höhe gelegenen Panorama Point zu laufen. Da wir keine Zeit hatten uns vor dem Start noch über den Zustand des Trails zu informieren, wussten wir auch nicht was uns dort oben erwarten würde. Angekündigt war der 9km lange Weg für eine Dauer von drei bis vier Stunden. Wir brauchten aber fast fünf Stunden am Ende, und das ohne große Pausen. Obwohl es anfangs noch sehr sonnig und mit etwas Schnee auf dem Boden losging, wurde der Weg nach dem ersten Drittel immer verschneiter bis wir nur noch über den Schnee schlittern konnten. Das hätte ja auch mal jemand unten am Start aushängen können, dass der Weg noch so unpassierbar und eingeschneit war. Beziehungsweise dafür passendes Schuhwerk und Wanderstöcke empfehlenswert sind, was wir beide natürlich nicht besaßen. Doch wir ließen uns nicht entmutigen und kämpften uns weiter durch die Schneemassen nach oben. Wenn das die vielen Asiaten, die wir auf dem Weg trafen, mit ihren Freizeitschuhen und sogar Sandalen schafften, dann würden wir das doch wohl auch packen. Als wir nach fast über zwei Stunden den Aufstieg zum Panorama Point, dem höchsten Punkt der Strecke, geschafft hatten, dachten wir eigentlich das Gröbste bereits hinter uns zu haben. Doch der Abstieg stellte sich bald als noch verschneiter und damit auch rutschiger heraus als der Aufstieg. Daher blieb uns an einigen Stellen nichts anderes übrig als einen eleganten „butslight“ (Poporutscher), wie die Amerikaner sagen, hinzulegen und so die paar schlittrigen Höhenmeter schneller und weniger Sturzgefährdet zu überwinden.

Aber auch wenn unsere Popos dabei immer wieder nass und kalt wurden, machte es unheimlich viel Spaß wie ein kleines Kind den Schneeberg hinab zu rutschen. Außer den wunderschönen Panoramen auf die südlichen Bergkämme, trafen wir auch auf zwei neue Tierarten. Die einen waren Kilometerweit von uns entfernt und nur ganz klein zu erkennen und bewegten sich durch den Schnee den Berg hinauf. Wir hielten sie von weitem zunächst für verirrte Eisbären, weil sie sich so ähnlich bewegten und ihr Fell so weiß war. Doch Eisbären in Washington? Das konnte nicht stimmen. Erst später fanden wir heraus, dass es sich um riesige Bergziegen handelte. Das zweite Tier, dem wir hier zum ersten Mal im Leben begegneten, waren Murmeltiere. Sie waren schnell mit Bibern von ihrem Äußeren zu verwechseln, hatten aber nicht den typischen Biberschwanz. Auch das fanden wir erst später heraus und bis dahin rätselten wir welchen Namen diese drolligen Tierchen mit den quiekenden Lauten wohl trugen.

Als wir gegen 19 Uhr endlich wieder am Parkplatz ankamen, waren unsere Popos nass und unsere Beine sehr müde. Nun mussten wir noch fast eine Stunde bis zu dem Campingplatz fahren, der etwas versteckt im Wald lag, dafür aber kostenlos war. Außer uns war nur noch eine junge Gruppe von Freunden zum Zelten da und wir freuten uns über die Ruhe und Einsamkeit. Und zu unserem Erstaunen war es überhaupt nicht so voll wie in der River Gorge Gegend bei Portland, obwol das Feiertagswochenende immer noch anhielt. Wir wärmten uns die Glieder am Feuerchen und schliefen zufrieden ein.

Der Wettergott meinte es doch noch gut mit uns

Der nächste Morgen sorgte für trübe Stimmung, denn nachts hatte es geregnet. Alles war feucht und dichter Nebel hatte Einzug gehalten. Es war so ungemütlich draußen, dass wir beschlossen lieber noch eine Runde länger im warmen Bett zu bleiben. Schließlich gab es bei diesem Wetter nicht viel zu sehen. Erst am Mittag machten wir uns zum nächstgelegenen Infocenter auf, wo wir ganz erstaunt erfuhren, dass die Bergseite, die wir gestern erkundeten zwar im dichtesten Nebel lagen, aber der höher und auf der anderen Bergseite gelegene Sunrise Point mit klarstem Sonnenschein aufwartete. Damit hatten wir nicht gerechnet und ich ärgerte mich, dass wir nicht wie geplant am frühen Morgen zum Sunrise Point aufgebrochen waren. Schließlich würde allein die Fahrt dahin eine Stunde in Anspruch nehmen. Während ich mich schon wieder über unsere Trödelei am Morgen und die späte Tageszeit ärgerte (Ärgern gehört schließlich zu meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigung), startete Jan schon mal den Motor und ignorierte mich tatkräftig bevor ich ihn noch mehr mit meinem Verhalten nervte.

Die Ranger hatten Recht behalten und wir hatten schönstes Wetter und beste Aussicht auf den Gipfel als wir am Sunrise Point ankamen. Der Berg und die Umgebung sahen einfach malerisch aus. Die frische Luft war einfach herrlich. Wir packten unsere Rucksäcke und stürmten dem Start des Trails entgegen. Keine Zeit verlieren war schließlich mein Motto, wer wusste schon wie lang die Sonne uns heute noch wohlgesonnen war. Und so musste auch das Brot schnell noch im Gehen reingestopft werden – selbst der Klogang wurde Jan verwehrt. Wir entschieden uns für eine der mittellangen Strecken von circa fünf Kilometern mit guter Aussicht auf den Mount Rainier, um den Bergkamm auf der anderen Seite und mit Stopp an einem kleinen See. Der Weg verlief nur ein wenig in die Höhe und war meist ebenerdig und damit angenehm in zweieinhalb Stunden zu laufen. Auch hier mussten wir einmal eine kurze Schlitterstrecke im Schnee überwinden und eine Rutschpartie auf dem Popo einlegen. Als wir kurz vor dem Ende des Weges, noch ein letztes Päuschen einlegten und den Ausblick genossen, berichtete uns eine kleine Gruppe Wanderer, dass sie zehn Minuten entfernt auf einen mittelgroßen Braunbären an einer Lichtung gestoßen waren Ein Bär? Nur zehn Minuten entfernt von uns? Ein Bär war das einzige Tier, was wir noch nicht in Amerika gesehen hatten, aber unbedingt mal in freier Wildbahn erleben wollten. Und obwohl Begegnungen mit Bären auch nicht ungefährlich sind und wir wieder ein Stück zurücklaufen mussten, wollten wir diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Wie grandios wäre es denn, wenn wir an unserem allerletzten Tag in der Natur der USA doch noch einen Bären sehen würden. Nichts wie los, dachten wir uns – okay, vor allem ich. Als wir schließlich an der beschriebenen Lichtung ankamen war natürlich weit und breit kein Bär mehr zu sehen. Ja klar, der hatte ja nicht einfach hier auf uns gewartet. Traurig darüber, diese letzte Chance so knapp verpasst zu haben, zogen wir beide eine Fluppe und stiefelten zurück zum Auto. Nun konnte sich unser Wunsch nur noch in Kanada erfüllen. Unsere letzte Outdoor Nacht in den USA verbrachten wir auf einem nicht weit entfernten Platz im Wald am Fluss. Nachdem wir in den letzten Tagen so fleißig und erfolgreich bei den Übernachtungskosten gespart hatten, mussten wir in unserer letzten Übernachtung leider nochmal in den sauren Apfel beißen und ganze 20$ für die eine Nacht ausgeben. Wenigstens gab es Flush Toilets. Bei einem letzten Lagerfeuer draußen ließen wir unseren Trip Revue passieren und freuten uns schon auf den entspannten Monat, der nun vor uns lag.